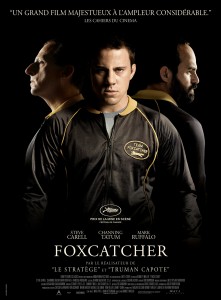

Bennett Miller: Foxcatcher

BENNETT MILLER

Foxcather

(Usa 2014, 134 min., col., drammatico)

In concorso sulla croisette l’anno scorso, insieme allo straordinario post-western di The Homesman, c’era un altro film americano: Foxcatcher di Bennett Miller, regista di quel Moneyball-L’Arte di Vincere che da queste parti divise non poco (stroncato senza pietà da Mattia, salvato dal sottoscritto come deviazione dallo standard di film hollywoodiano). The Homesman, pur ambientato nei tempi e nei luoghi della Frontiera, è una pellicola che evade dagli stereotipi western come un film erratico e quasi inclassificabile, che si configura, più che come riflessione sulla nascita degli Stati Uniti, come intrigante confronto tra civiltà e natura, ambientato certamente nel continente nordamericano, ma comunque portatore di un significato che trascende i confini geografici. Foxcatcher è invece un film americano dalla prima all’ultima inquadratura. Guardare Foxcatcher è davvero come guardare l’America sotto una cupola di vetro; ci sono le bandiere, la voglia di vincere, lo sport come metafora della vita. Miller sceglie di nuovo una storia sportiva per svelare l’America (e sottolineo svelare, non cercare di capire – per il cercare di capire torneremmo volentieri a parlare della filmografia di Paul Thomas Anderson). Svelarne cosa? L’orrore. Non è neanche più una questione di “contraddizioni del sogno americano”: l’America secondo Miller è semplicemente un incubo ad occhi aperti.

Foxcatcher

Già a partire dalla vicenda si evince quello che, dal nostro punto di vista, è il difetto (anche se, visto sotto diverse angolazioni, può darsi che altri non lo vedano come difetto) principale della pellicola: la programmaticità dell’intento di Miller. Proprio come in Moneyball, l’autore dissotterra una storia vecchia e dimenticata (o no? forse laggiù la storia ha invero goduto d’un forte eco mediatico), e, facendo leva proprio sull’apparente “secondarietà” della vicenda passata, impiega tutte le sue forze per trasformarla in Grande Parabola d’America. Sembra proprio di vederlo Miller mentre, subito dopo aver letto il libro Foxcatcher: The True Story of My Brother’s Murder, John du Pont’s Madness, and the Quest for Olympic Gold scritto dal protagonista Mark Schultz, già chiama il produttore per proporgli il film definitivo sul Male d’America. Per come Miller sviluppa il suo film, e soprattutto per il tono che adotta, il risultato è ben diverso dall’aspettativa di film drammatico di cronaca volto, magari, a investigare i meccanismi e le ragioni dietro al male (la pazzia di Du Pont come turba psicotica indotta dalla famiglia? O come atroce misunderstanding dei valori americani?); nemmeno un thriller, volto magari a spettacolarizzare una storia vera, a catalizzarne le potenzialità espressive; sembra invece un film dell’orrore, predeterminato e senza speranza, focalizzato sulla psicologia più che sul mondo; se c’è un mondo in Foxcatcher, è solo quello che passa attraverso gli occhi dei suoi personaggi, un mondo tetro, in cui sembra che i colori siano stati spazzati via da un pezzo, e rimpiazzati da un cupo grigiume di depressione. I primi efficaci 10 minuti (nei quali Tatum riscalda un pasto e mangia da solo nella sua casa vuota) sono quindi indicativi di tutto il resto del film.

Beninteso, questa scelta regala un certo fascino al film, che è inattaccabile sul piano della messa in scena: una regia premiata a Cannes, solida e (fin troppo) consapevole, tesa all’equilibrio e alla sospensione, che mette in primo piano le pause e in secondo piano i dialoghi, tra due attori nel pieno delle loro capacità mimetiche (Carrell) o fisiche (Tatum). L’impressione è che Miller voglia anticipare da subito la fine del suo film, e che proprio non resista a regalare al film un’aria di mortifero, perpetuo, malessere, rappresentando gli eventi come riempiti da una sensazione di calamità incombente, di qualcosa di grosso in agguato sotto la superficie, di inevitabilità del destino. Ma, quello che Miller sembra rifiutarsi di capire, è che la tragedia è spesso accidentale, improvvisa. E il poco spazio all’improvvisazione, a nostro avviso, porta il film a fossilizzarsi nella sua progressione, nel suo stile, e, in definitiva, nella sua ossessione di voler esprimere un’idea, la sua, a tutti i costi.

Stefano