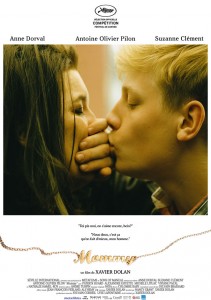

Xavier Dolan: Mommy

XAVIER DOLAN

Mommy

(Canada 2014, 134 min., col., drammatico)

Non cambia l’opinione su Dolan, anche se il suo ultimo film ci obbliga a cambiare il modo di porci nei confronti del regista. Occorre, per un cinema così giovane, dare una scrollata anche ai nostri schemi, al fine di evitare un ristagno di critiche già invecchiate. Sarebbe infatti uno spreco di parole soffermarci sugli aspetti del cinema di Dolan che non ci piacciono, perchè a tutti gli effetti ci rendiamo conto (ci arriviamo tardi, ma alla fine ci siamo arrivati) che l’enfant prodige canadese è uno di quei registi che possono essere amati per le stesse identiche ragioni per le quali possono essere odiati. Ad esempio, si può criticare Dolan affermando che i suoi film sono un concentrato di stile privo di sostanza, e contemporaneamente si può ammirare Dolan dicendo che il suo stile è pura sostanza (anche se questa tesi ancora non l’abbiamo afferrata). Di sicuro, il personaggio Dolan ci va un pò di traverso, così egocentrico, compiaciuto, ruffiano, ma tutti questi aspetti passano in secondo piano considerando che, altrettanto sicuramente, il cinema di Dolan è un’esplosione di colori, energia e movimento che ha pochi pari, poiché sembra rappresentare davvero una ventata di aria fresca.

Sopra le righe come e più dei suoi precedenti risultati, Mommy si distingue per una maggiore attenzione alla messa in scena, e per una maturità raggiunta senza alcuna rinuncia all’umore “ludico” che contrassegna da sempre lo stile del regista. Ma la distinzione più evidente riguarda due aspetti: l’uno che Dolan non recita all’interno del film (grazie a Dio: cominciavamo a stancarci di continui narcisistici primi piani di sè stesso); l’altro che Dolan per la prima volta rinuncia ad affrontare direttamente il tema dell’omosessualità, concentrandosi sul rapporto madre-figlio tout court con maggiore incisività rispetto a quanto aveva fatto nell’esordio di J’ai Tue Ma Mere. Al suo quinto lungometraggio sceglie infatti di tornare sul tema della madre imperniando la vicenda su 3 personaggi: Steve, un 15enne che soffre di disturbo evolutivo dell’autocontrollo (iperattività patologica); sua madre, donna sola, squattrinata e vulcanica; e una vicina di casa, affascinata dai due, che proverà ad aiutare Steve con lezioni private diventando amica e supporto sia per la madre che per il figlio. Difficile restare indifferenti, non tanto per le prove attoriali dei tre, comunque straordinarie, quanto per l’apporto di Dolan: questo cinema pieno di slow-motion, di accensioni cromatiche, di musica pop a palla, si fa piacere al primo colpo, anche se, di fatto, finisce col schiacciare col suo peso tutto il resto, impedendosi di aprire ad altro che non sia uno specchio del regista stesso. Insomma, c’è tanto, troppo Dolan nei film di Dolan anche quando Dolan non è davanti alla macchina da presa. Una vera overdose di Dolan. Ma, avrà detto la giuria di Cannes (Mommy ha vinto il Grand Prix ex aequo con Godard: bella trovata): se il meccanismo funziona, che male c’è?

Perchè, sarà anche facilotto e ammiccante, ma se un film funziona, funziona. Senza comunque incensare il giovane a Grande Autore (promessa ok, purchè non si bruci subito), dei meriti gli vanno riconosciuti, e non da poco; a parte il fatto di trasmettere una energia enorme, che evidentemente è sua, propria (5 film in 5 anni avendo compiuto 25 anni), Dolan riesce a realizzare immagini potenti, fregandosene altamente se sono sfacciate (su Cineforum un critico, riprendendo la frase dall’autore di un’altro articolo, ha detto una cosa del genere: “Ogni scena del film non vuole solo essere la migliore del film, ma della storia del cinema”; ecco, rende bene l’arroganza del canadese). Ma, a parte le caratteristiche un pò kitsch già menzionate, la massima sparata del film è un’altra, e riguarda il rapporto-formato, che è di 1:1 (tagliato lungo la verticale, lo schermo cinematografico assume l’aspetto di una porta). Non è la prima volta che Dolan gioca con il rapporto d’aspetto, basti pensare come in Tom à la Ferme lo schermo si comprimeva lungo la verticale nei momenti di maggior tensione (l’inseguimento nel campo di grano), ma ecco: l’effetto era, nell’opera precedente, abbastanza discreto, cioè presente ma quasi celato. Lungi dall’eleganza e dalla scioltezza con cui Sokurov per Faust e Larrain per No-I Giorni dell’Arcobaleno adottavano un formato superato (l’uno per comprimere i personaggi in spazi angusti; l’altro per generare l’illusione di stare osservando un filmato televisivo degli anni ’80), Dolan adotta l’1:1 per giocarci senza remore. In una scena, nella quale qualsiasi appassionato di cinema non può non esclamare “ma questo è troppo!”, oppure “ma a questo ci sarei arrivato pure io!” (senza, però, farlo: questo è il punto), il protagonista, in bicicletta, apre le braccia spostando le bande nere che chiudono lo schermo ai lati mentre suona a palla “Wonderwall” degli Oasis. Sembra che il protagonista spalanchi una nuova vita attorno di sè, conquistando nuovi spazi, che si richiudono non appena la realtà torna ad opprimerlo. Ecco, questo è davvero sfacciato; ma è anche efficace, non c’è che dire.

Anche per questi aspetti così eccessivi del suo cinema, non possiamo fare a meno che arrenderci di fronte all’efficacia con cui Dolan mette in scena sè stesso, sia davanti che dietro la macchina da presa; piaccia questo o non piaccia. Tornando all’inizio, il suo cinema può essere la cosa migliore o peggiore a seconda degli occhi con cui lo guardiamo: con gli occhi del critico austero, i suoi film sono puro autoerotismo compiaciuto; se invece ci si lascia andare, contagiati dalla loro carica energica, i suoi film sono fuochi d’artificio. In fondo, Mommy è entrambe le cose.

Stefano

Pingback: Cahiers du Cinéma: Top Ten 2014 | I Cineuforici()