Henry Alex Rubin: Disconnect; David O. Russell: American Hustle; Paul Greengrass: Captain Phillips

Alcune nostre osservazioni su due film usciti nei primi giorni dell’anno, più uno che avremmo voluto recensire al termine dell’anno passato.

Henry Alex Rubin: Disconnect

Presentato con un battage pubblicitario considerevole, e sbandierato come “Il miglior film dell’anno”, Disconnect di Henry Alex Rubin è niente più di un film di medio livello piuttosto limitato. C’è una tesi nel film: Internet ci inganna rendendoci più soli. Argomento interessante, da poter sviluppare con molteplici punti di vista, soprattutto se si concepisce un film come un intreccio, assicurato da un solido schema corale. Invece non è così: c’è un solo concetto nel film, ed è ripetuto dal primo all’ultimo minuto: Internet è, fondamentalmente, al servizio del male; bisogna disconnettersi, tornare alla realtà. Questo concetto è espresso in una storia, in un’altra e in un’altra ancora, seguendo differenti sfumature, ma rimane comunque lo stesso concetto ripetuto all’esasperazione. Pur essendo ben girato, con tempi di montaggio azzeccati, e pur essendo coerentemente convinto delle sue affermazioni, in alcuni punti anche suggestivo (specie nella vicenda del ragazzo truffato con una identità fittizia di Facebook), il film non apre a nessuna vera analisi, pigramente convinto della sua tesi di partenza che cerca di giustificare ancora e ancora. Il risultato con film come questi, ben fatti e ben confezionati (vedi “Academy” come nel film successivo), ma sostanzialmente privi di vero interesse, è che si dimenticano puntualmente dopo averli visti.

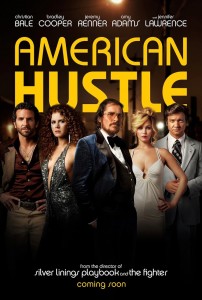

David O. Russell: American Hustle

Ci lascia indifferenti il grandioso American Hustle. Un film pensato per essere grandioso, che fa quello che deve: divertire divertendosi. Il camaleontico Russell passa da un genere all’altro come un Soderbergh senza averne l’integrità; e senza di questa sembra di assistere a un’opera senza mistero e ontologicamente costruitissima, finta: una delizia, insomma, per i vecchietti dell’Academy. Il bello di American Hustle sta tutto nei suoi attori, non negli impacciati tentativi di Russell di far vedere quanto è bravo (dolly e slow-motion a profusione), di far capire “ci sono anch’io”; questi attori truccati, impellicciati, pelati, cotonati, ingrassati (vedi Christian Bale che da simil-anoressico in The Fighter – sempre di Russell – qui fa l’obeso) dediti quasi per gioco a un gusto dell’eccesso da stereotipo – nostalgia 70s, tutti a fare a gara a chi è più bravo. Sono la nostalgia e la finzione le due carte che si gioca Russell: ognuno finge di essere quello che non è. Per carità, tutto regge: ritmo, musiche, fotografia. Se preso come film di puro intrattenimento, American Hustle è un ottimo prodotto. Ma a ben guardare la sostanza, ci ritroviamo, come se non bastasse, con un altro film sul vero e il falso, il travestimento, l’artificio della realtà. Percepibile l’odore di muffa. Altro elemento a sfavore sono i dialoghi, che sembrano frutto del più logorroico degli sceneggiatori. Molto meglio, se non altro più fresco, il precedente Il Lato Positivo.

Peter Greengrass: Captain Phillips – Attacco in Mare Aperto

Passato inosservato ai più, Captain Phillips è il film che non ti aspetti, e un film che vale la pena recuperare. Non siamo certo qui a dire che ha qualità eccezionali, ma è un film secco, corretto, che unisce la tensione del thriller all’analisi sociale, senza che nessuna delle due travalichi l’altra. Con la scusa di un soggetto banale quale il rapimento e il riscatto, siano essi in alto mare, il regista (non certo con un curriculum memorabile) compie una parabola sul confronto tra il mondo “civilizzato” e il mondo “barbaro”. L’incipit rappresenta la partenza dei due capitani dal loro porto: quello della nave mercantile (Tom Hanks) e la sua controparte somala, il capo dei pirati. Invece di affondare nel didascalismo, il regista alterna sapientemente le parole dette dall’uomo occidentale, rivolte a un figlio che deve vedersela con un mondo sempre più spietato (nel lavoro, nella vita sociale, ecc), con le immagini del giovane pirata somalo, la cui vita è già un inferno, la cui vita si svolge già in un mondo in cui bisogna lottare (letteralmente) per sopravvivere. Hanks fa bene in questo film, è credibile nel suo essere sempre in bilico tra istinto di sopravvivenza (anche attraverso metodi di manipolazione) e apprensione nei confronti dei suoi stessi rapitori, dell’età probabilmente di suo figlio. L’evoluzione “umana” che si crea tra rapito e rapitore (entrambi sono pedine di un gioco più grande di loro – entrambi non hanno controllo sulle loro azioni – entrambi sono legati dallo stesso destino, letteralmente: sulla stessa barca) non ricorre mai al pietismo, o alla retorica, e ciò si capisce anche dal finale, costruito su un climax tesissimo: gli “altri” vanno eliminati, costi quel che costi.